"무덤을 흙으로 메우는 데는 10분밖에 걸리지 않았다. 자연장 방식이 아닌 다른 묘지 같으면 매장 과정에서 녹음을 파괴해, 대칭적인 자연 풍경 한가운데 삭막한 무덤의 윤곽을 뚜렷이 남길 터였다. 이리하여 셰퍼드 여사는 끝없는 사막 속으로 사라진 것이다. 바로 이게 내가 원하는 죽음이었다. 깨끗이 사라지는 것. 운이 좋다면 나는 셰퍼드 여사처럼 땅에 삼켜져 사라질 것이다."

삶의 방식은 모두 다른데, 죽음의 방식은 왜 같아야 할까? 종교가 있든 없든, 고인이 어떤 정치적 지향을 가졌든 간에 한국의 장례식은 하나같이 비슷한 모양새다. 3일 동안 남성은 상주가 되어 양복을 입고 빈소에서 문상객을 맞이하며, 여성은 한복을 입고 홀을 분주히 오가며 음식을 접대한다. 과연 지금의 장례 문화가 최선일까? 매장이나 화장 외에 시신을 처리하는 다른 방법은 없을까? 우리에게 시체는, 죽음은 어떤 의미인 걸까? '좋은 시체가 되고 싶어'는 죽음을 둘러싼 관습에 의문을 제기하는 데서 출발한다.

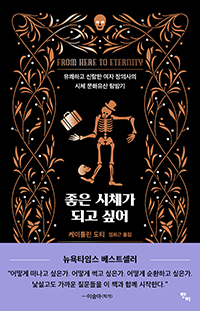

저자 케이틀린 도티는 20대에 화장터에 취직해 여성 장의사로 일한 경험을 담은 전작 '잘해봐야 시체가 되겠지만'으로 전 세계 독자들로부터 뜨거운 호응을 받았다. 전작에서 그는 상업화, 기업화된 장례 문화와 죽음에 대해 솔직한 대화를 나누지 않는 관행이 고인을 추모하고 죽음을 받아들이는 데 전혀 도움이 되지 않는다고 비판했다. 이런 관행을 넘어서기 위해 그는 다양한 활동을 해왔다. 유튜브 채널 '장의사에게 물어보세요'를 개설해 백만 명이 넘는 구독자와 죽음에 대한 이야기를 나누고, ‘좋은 죽음 교단’이라는 단체를 설립해 전문가들과 함께 대안적인 죽음 의례를 연구했다.

'좋은 시체가 되고 싶어'는 그간의 노력이 담긴 ‘시체 시리즈’ 완결판이라 할 수 있다. 전작에서 죽음을 직면하는 과정을 다루었다면, 이번 책에서는 좋은 죽음을 위한 구체적인 참조점을 보여주고자 한다. 이를 위해 케이틀린 도티는 세계 곳곳의 죽음 의례 현장으로 떠난다. 인도네시아의 마네네 의식, 볼리비아의 냐티타, 멕시코의 망자의 날 축제, 일본의 고쓰아게, 미국의 야외 화장과 자연장까지 그가 직접 목격한 지구촌 곳곳의 죽음 의례를 생생하게 보여준다.

그는 특유의 블랙유머를 구사하며, 독자를 다시 한 번 이 기이하고도 친근하며 애틋한 시체들의 세계로 초대한다. 긴 여정을 마치고 자신의 장의사로 돌아온 저자는 말한다. 당신이 속한 문화권의 의례는 결코 절대적인 것이 아니며, 우리에게는 더 나은 죽음을 상상하고 선택할 권한이 있다고.

-케이틀린 도티의 '좋은 시체가 되고 싶어'에서