가끔 그럴 때가 있다. 가장 소중한 사람, 그것이 친구든 가족이든, 그들을 아무리 사랑하더라도 서로를 이해할 수 없고, 이 때문에 서로에게 상처를 줄 수밖에 없을 때. 아마 거의 모든 사람들은 느낄 것이다. 그들과 나는 생각을 완전히 공유할 수 없기에, 그 차이로 인해 벌어지는 상처는 틀림없이 마음 한 구석에 쌓일테니 말이다. 오늘 내가 소개하는 책은 그런 책이다. 인간관계에서 서로 상처를 줄 수밖에 없는 것들에 대한 이야기로, 앞으로 사회를 살아가면서 우리가 두어야 할 그들과 나에 대한 거리를 표현하는 책이다.

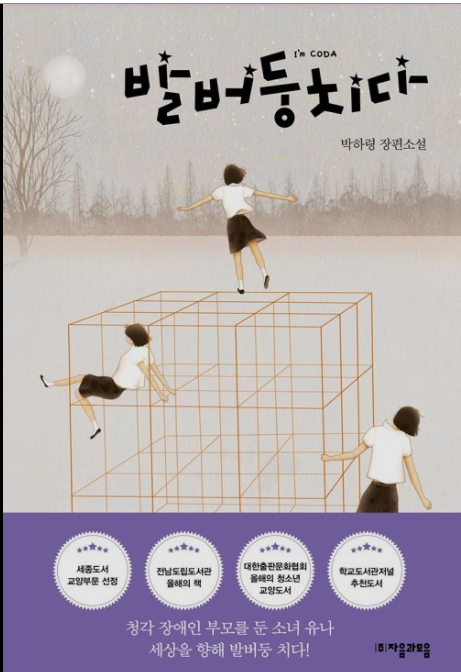

‘발버둥치다’라는 제목에 발버둥치는 소녀는 ‘코다’이다. 코다란, Child of deaf adult의 줄임말로 언어장애를 가진 부모를 둔 비장애인인 아이를 일컫는다. 시작은 주인공이 다급하게 버스에 올라타는 장면으로, 토론 대회에 학교 대표로 나간 주인공이 자신을 응원하러 온 엄마를 본 뒤 도망친 장면이다. 이 갈등을 시작으로 책에선 주인공 소녀에 대한 다양한 아픔과 소녀만의 발버둥을 보여주고 있다. 두 부모님과의 소통, 공감하지 못하는 친구들, 주인공 내면의 죄책감 등이 스스로를 상처입히고 있었다.

주인공이 초반에 했던 말이 기억에 남는다.

‘싫다는 건 나의 솔직한 감정이고 그래서 도망친 건데, 그게 왜 내 잘못이란 말인가? 잘못은 엄마를 보고도 튈 수밖에 없는 비극적인 상황을 만든 그 누군가에게 있다. 왜 하필 나를 이런 상황 속에 밀어 넣었냐는 말이다. 대체 왜?’ -발버둥치다 中-

부모님이 창피했던 주인공은 학교 토론 대회를 뒤로하고 버스로 도망쳤다. 주인공은 엄마가 토론 대회를 구경하러 오는 것이, 자신을 신음에 가까운 목소리로 ‘아가,’하고 부르는 엄마를 돌아보는 그 기분이, 주변 사람들이 자신과 엄마를 바라보며 웃어댈 비웃음들이, 전부 싫었을 뿐이었다. 상황을 만든 것은 나 자신, 엄마, 그리고 주변 사람들이다. 내게 싫은 감정을 자아내는 것 또한 그 세 명이다. 어렸을 적부터 느껴왔던 부모님에 대한 죄책감과, 그들을 돌봐야하는 의무감에 얼마나 힘든 삶을 겪어왔는지 난 짐작이 가지 않는다. 그러나, 그저 딸의 멋진 모습을 보러온 자신에게서 모질게 도망친 딸과, 자신을 피하는 주변 사람들의 시선을 받는 어머니 또한 짐작할 수 없다. 결국 두 사람은 서로에게 잘못이 없는데도, 인간관계 사이의 그들의 ‘거리’와 ‘기준’ 때문에 상처를 주고 받을 수밖에 없는 것이다. 그리고 이 문제의 해결을 위해선 역시, 그들의 거리와 기준의 변화가 필요했다.

주인공이 처음 시도했던 건 ‘거리’에 대한 부분이었다. 내면에 있었던 죄책감을 덮어두고, 오로지 사회의 기준에만 자신을 맞추니, 친구에게 자문을 구해보고 스스로 생각해보아도, 친구는 내 말을 공감하지 못하는 것이고 스스로가 옳다는 결론밖엔 나지 않았기 때문에 주인공은 자신이 있고 싶은 곳을 택하며, 부모님과의 무조건적인 이별을 택했다. 그러나 문제는 잘 해결되긴 커녕 부모님과 주인공은 다시 한 번 서로에게 상처만 주고 상황은 더 악화되게 된다. 이에 부모님에 대한 이해를 시도한 주인공 앞에 당도한 것은, ‘기준’의 문제였다.

“창피해한다는 건 남을 의식한다는 거잖아. 그게 장애란 거지. 너 집에선 엄마, 아빠의 장애를 크게 못 느끼잖아? 그런 것처럼 네가 엄마, 아빠를 부끄러워할 때만 너희 부모님이 장애인이신 거지. 그러니까 결국 그건 네가 장애인이라는 거지. 너 자신한테 자신이 없으니까.”

-발버둥치다 中-

주인공은 다투었던 친구와의 대화로 이런 말을 들었다. 결국 기준은 오로지 자신이 정해야 한다는 것을, 부모님을 누구보다 가장 부끄럽다고 생각한 것은 자신이란 것을 깨닫게 된 것이다. 주인공은 이 말을 듣고 부모님을 다시 떠올리며, 그들을 이해하게 된다. 그러나 그럼에도 결심한 것은, 해결하지 못했던 이별을 다른 방식으로 풀어내는 것이었다. 주인공은 부모님을 이해함에도 그들을 보면 괴로웠다. 아프고, 안쓰럽고, 화나고, 도망치고 싶은 마음이 끊임없이 스스로를 괴롭혔다. 또한 주인공에겐 부모님과는 다른 자신만의 삶이 있었다. 친구들, 다른 가족들, 여태까지 쌓아왔던 나의 모든 것들을 말이다. 때문에 나를 위한, 우리 가족을 위한 이별을 각오하게 되었다. 서로의 삶을 존중해주는 그런 거리를 찾아내기 시작한 것이다.

끝에서 주인공은 결국 적정한 ‘거리’를 찾아낸다. 그들이 나를 상처입히지 않고, 나도 그들을 상처입히지 않는 거리. 서로가 독립된 자아를 가지고 서로를 사랑할 수 있는 거리에 기어코 닿고 말았다.

점점 가치관이 변화되고 있는 현재 시점에서 우리에게 가장 필요한 것은 거리를 두는 것이라고 난 생각한다. 인간은 사회적 동물이며 한 사람을 둘러싼 모든 관계들은 전부 얽히고 끊어내고를 반복한다. 누군가는 누군가를 사랑하고, 또 누군가는 누군가를 상처입히며, 누군가는 누군가를 증오한다. 그 관계들 사이에 대부분은 상황에 의한 어쩔 수 없는 아픔들일 것이라 짐작한다. 무조건 가까운 것만이 소중한 사람을 지킬 수 있는 것은 아니다. 무조건 먼 거리만이 소중한 사람을 지킬 수 있는 것도 아니다. 우리는 그저 하나의 공동체이기 이전에, 한 개체이기에 서로에게 적정한 선이 필요하다. 그것만이 어쩔 수 없는 상황 속에서 너와 나를 상처입히지 않고 지킬 수 있는 방법이라 생각한다.